浅层神经网络 -- DeepLearning.ai 学习笔记(1-3)

2018-03-31 22:59

357 查看

课程笔记地址:https://mp.csdn.net/postlist

课程代码地址:https://github.com/duboya/DeepLearning.ai-pragramming-code/tree/master

欢迎大家fork及star!(-^O^-)

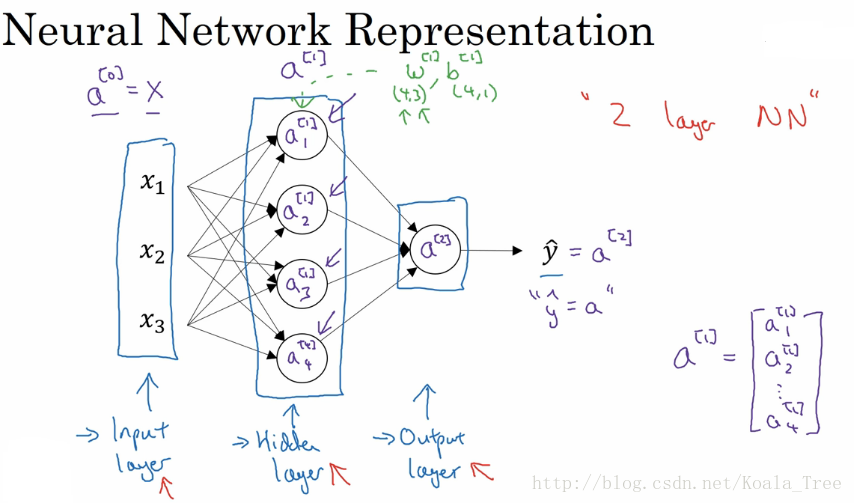

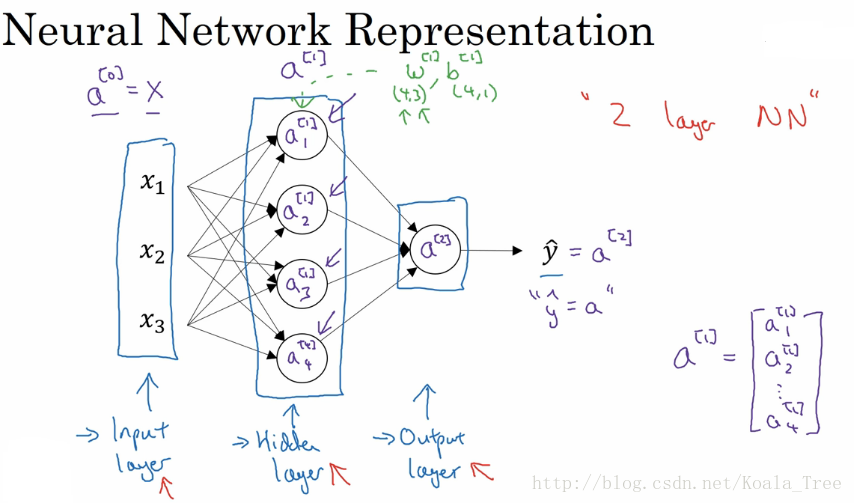

神经网络基本的结构和符号可以从上面的图中看出,这里不再复述。

主要需要注意的一点,是层与层之间参数矩阵的规格大小:

输入层和隐藏层之间

w[1]−>(4,3)w[1]−>(4,3):前面的4是隐层神经元的个数,后面的3是输入层神经元的个数;

b[1]−>(4,1)b[1]−>(4,1):和隐藏层的神经元个数相同;

隐藏层和输出层之间

w[1]−>(1,4)w[1]−>(1,4):前面的1是输出层神经元的个数,后面的4是隐层神经元的个数;

b[1]−>(1,1)b[1]−>(1,1):和输出层的神经元个数相同;

由上面我们可以总结出,在神经网络中,我们以相邻两层为观测对象,前面一层作为输入,后面一层作为输出,两层之间的w参数矩阵大小为(nout,ninnout,nin),b参数矩阵大小为(nout,1nout,1),这里是作为 z=wX+bz=wX+b 的线性关系来说明的,在神经网络中,w[i]=wTw[i]=wT。

在logistic regression中,一般我们都会用(nin,nout)(nin,nout)来表示参数大小,计算使用的公式为:z=wTX+bz=wTX+b,要注意这两者的区别。

其中,每个结点都对应这两个部分的运算,z运算和a运算。

在编程中,我们使用向量化去计算神经网络的输出:

在对应图中的神经网络结构,我们只用Python代码去实现右边的四个公式即可实现神经网络的输出计算。

下面是实现向量化的解释:

由图可以看出,在m个训练样本中,每次计算都是在重复相同的过程,均得到同样大小和结构的输出,所以利用向量化的思想将单个样本合并到一个矩阵中,其大小为(xn,m)(xn,m),其中xnxn表示每个样本输入网络的神经元个数,也可以认为是单个样本的特征数,m表示训练样本的个数。

通过向量化,可以更加便捷快速地实现神经网络的计算。

sigmoid:a=11+e−zsigmoid:a=11+e−z

导数:a′=a(1−a)a′=a(1−a)

tanh: a=ez−e−zez+e−za=ez−e−zez+e−z

导数:a′=1−a2a′=1−a2

ReLU(线型修正因子): a= max(0, z)

Leaky ReLU: a = max(0.01z, z)

激活函数的选择:

sigmoid函数和tanh函数比较:

隐藏层:tanh函数的表现要好于sigmoid函数,因为tanh取值范围为[−1,+1],输出分布在0值的附近,均值为0,从隐藏层到输出层数据起到了归一化(均值为0)的效果。

输出层:对于二分类任务的输出取值为{0,1},故一般会选择sigmoid函数。

注:

(1)归一化有很多好处,以后的课程中Ng也会提到,每层进行归一化,一定程度上保证了数据通过各层后具备近似的分布,从某种意义上可以理解为一种正则化.

(2)后面第二节课中超参数调优时介绍的normalization也正是这个作用,将各层数据进行归一化,来保证各层参数计算前具备0均值,μμ均值分布,这样可使得神经网络传播更远(即可扩展更多层数)。

然而sigmoid和tanh函数在当|z|很大的时候,梯度会很小,在依据梯度的算法中,更新在后期会变得很慢。在实际应用中,要使|z|尽可能的落在0值附近。

ReLU弥补了前两者的缺陷,当z > 0时,梯度始终为1,从而提高神经网络基于梯度算法的运算速度。然而当z < 0时,梯度一直为0,但是实际的运用中,该缺陷的影响不是很大。

Leaky ReLU保证在z < 0的时候,梯度仍然不为0。

注:Leaky Relu = max(0.01x, x)

在选择激活函数的时候,如果在不知道该选什么的时候就选择ReLU,当然也没有固定答案,要依据实际问题在交叉验证集合中进行验证分析。

参数:W[1],b[1],W[2],b[2]W[1],b[1],W[2],b[2];

输入层特征向量个数:nx=n[0]nx=n[0];

隐藏层神经元个数:n[1]n[1];

输出层神经元个数:n[2]=1n[2]=1;

W[1]W[1]的维度为(n[1],n[0])(n[1],n[0]),b[1]b[1]的维度为(n[1],1)(n[1],1);

W[2]W[2]的维度为(n[2],n[1])(n[2],n[1]),b[2]b[2]的维度为(n[2],1)(n[2],1);

下面为该例子的神经网络反向梯度下降公式(左)和其代码向量化(右)

在初始化的时候,W参数要进行随机初始化,b则不存在对称性的问题它可以设置为0。

以2个输入,2个隐藏神经元为例:

这里我们将W的值乘以0.01是为了尽可能使得权重W初始化为较小的值,这是因为如果使用sigmoid函数或者tanh函数作为激活函数时,W比较小,则Z=WX+bZ=WX+b所得的值也比较小,处在0的附近,0点区域的附近梯度较大,能够大大提高算法的更新速度。而如果W设置的太大的话,得到的梯度较小,训练过程因此会变得很慢。

ReLU和Leaky ReLU作为激活函数时,不存在这种问题,因为在大于0的时候,梯度均为1。

注:参考补充自:

https://blog.csdn.net/koala_tree/article/details/78059952

课程代码地址:https://github.com/duboya/DeepLearning.ai-pragramming-code/tree/master

欢迎大家fork及star!(-^O^-)

1. 神经网络表示

简单神经网络示意图:

神经网络基本的结构和符号可以从上面的图中看出,这里不再复述。

主要需要注意的一点,是层与层之间参数矩阵的规格大小:

输入层和隐藏层之间

w[1]−>(4,3)w[1]−>(4,3):前面的4是隐层神经元的个数,后面的3是输入层神经元的个数;

b[1]−>(4,1)b[1]−>(4,1):和隐藏层的神经元个数相同;

隐藏层和输出层之间

w[1]−>(1,4)w[1]−>(1,4):前面的1是输出层神经元的个数,后面的4是隐层神经元的个数;

b[1]−>(1,1)b[1]−>(1,1):和输出层的神经元个数相同;

由上面我们可以总结出,在神经网络中,我们以相邻两层为观测对象,前面一层作为输入,后面一层作为输出,两层之间的w参数矩阵大小为(nout,ninnout,nin),b参数矩阵大小为(nout,1nout,1),这里是作为 z=wX+bz=wX+b 的线性关系来说明的,在神经网络中,w[i]=wTw[i]=wT。

在logistic regression中,一般我们都会用(nin,nout)(nin,nout)来表示参数大小,计算使用的公式为:z=wTX+bz=wTX+b,要注意这两者的区别。

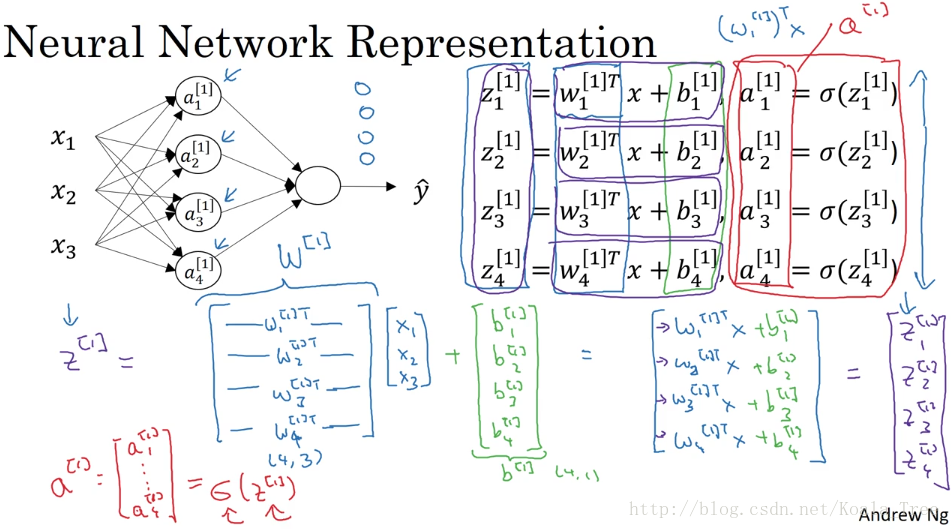

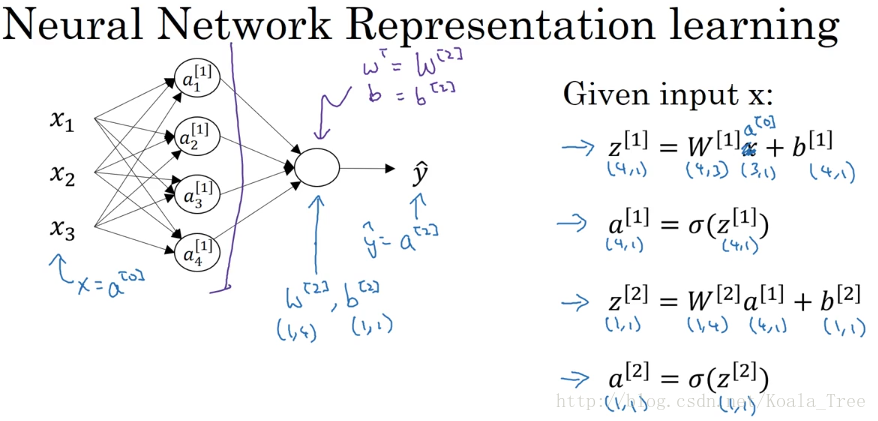

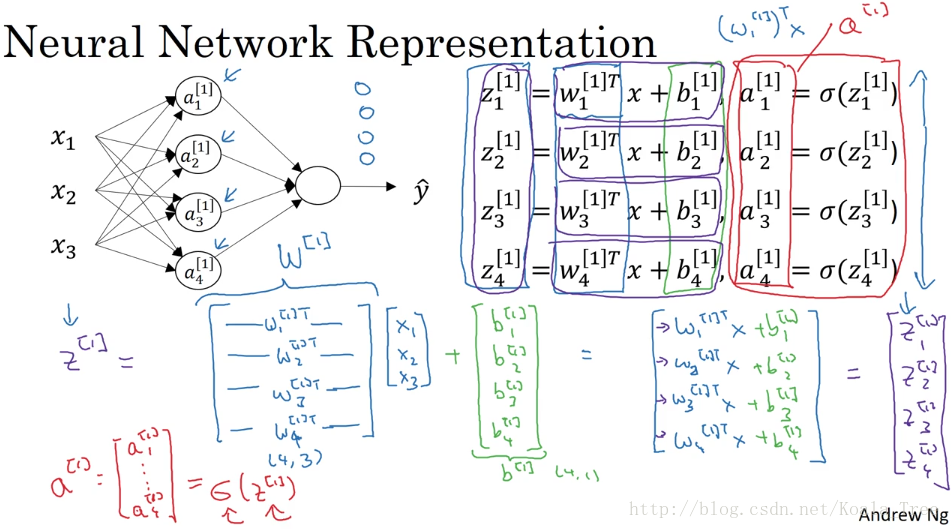

2. 计算神经网络的输出

除输入层之外每层的计算输出可由下图总结出:

其中,每个结点都对应这两个部分的运算,z运算和a运算。

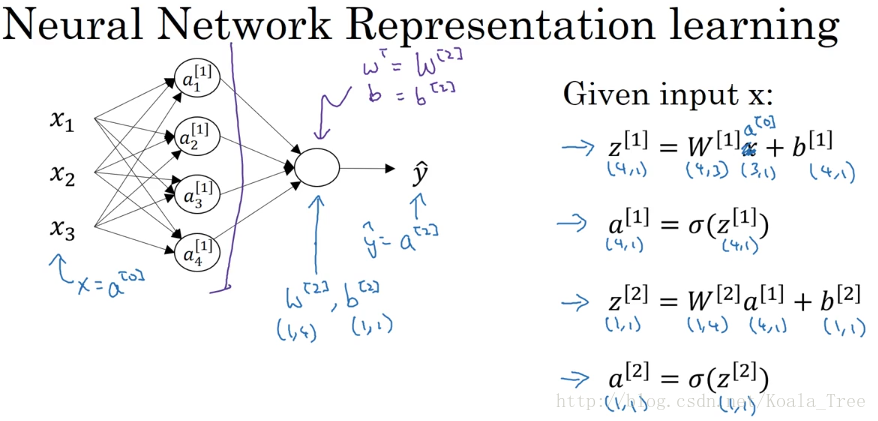

在编程中,我们使用向量化去计算神经网络的输出:

在对应图中的神经网络结构,我们只用Python代码去实现右边的四个公式即可实现神经网络的输出计算。

3. 向量化实现

假定在m个训练样本的神经网络中,计算神经网络的输出a,用向量化的方法去实现可以避免在程序中使用for循环,提高计算的速度。下面是实现向量化的解释:

由图可以看出,在m个训练样本中,每次计算都是在重复相同的过程,均得到同样大小和结构的输出,所以利用向量化的思想将单个样本合并到一个矩阵中,其大小为(xn,m)(xn,m),其中xnxn表示每个样本输入网络的神经元个数,也可以认为是单个样本的特征数,m表示训练样本的个数。

通过向量化,可以更加便捷快速地实现神经网络的计算。

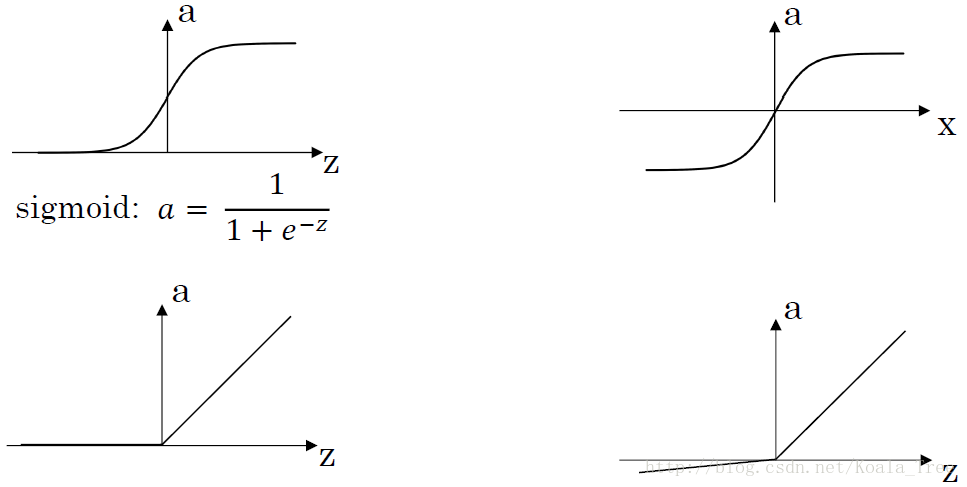

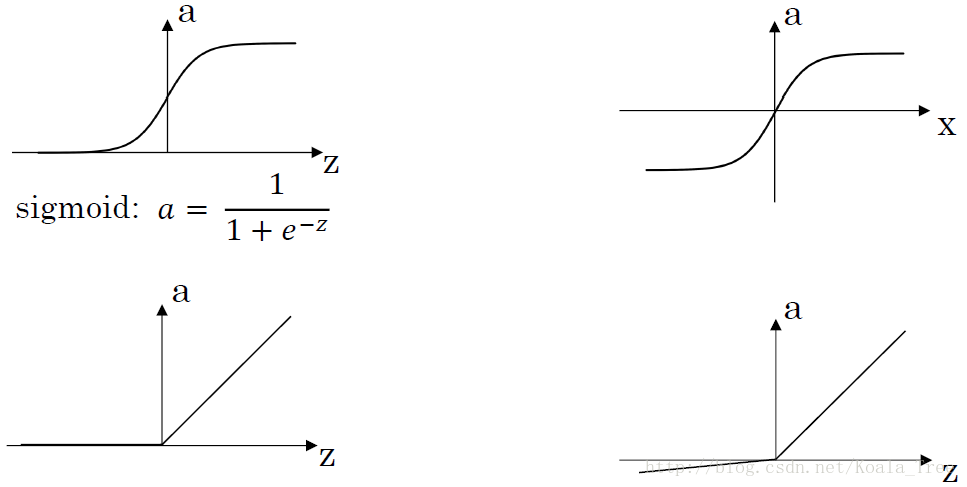

4. 激活函数的选择

几种不同的激活函数g(x):

sigmoid:a=11+e−zsigmoid:a=11+e−z

导数:a′=a(1−a)a′=a(1−a)

tanh: a=ez−e−zez+e−za=ez−e−zez+e−z

导数:a′=1−a2a′=1−a2

ReLU(线型修正因子): a= max(0, z)

Leaky ReLU: a = max(0.01z, z)

激活函数的选择:

sigmoid函数和tanh函数比较:

隐藏层:tanh函数的表现要好于sigmoid函数,因为tanh取值范围为[−1,+1],输出分布在0值的附近,均值为0,从隐藏层到输出层数据起到了归一化(均值为0)的效果。

输出层:对于二分类任务的输出取值为{0,1},故一般会选择sigmoid函数。

注:

(1)归一化有很多好处,以后的课程中Ng也会提到,每层进行归一化,一定程度上保证了数据通过各层后具备近似的分布,从某种意义上可以理解为一种正则化.

(2)后面第二节课中超参数调优时介绍的normalization也正是这个作用,将各层数据进行归一化,来保证各层参数计算前具备0均值,μμ均值分布,这样可使得神经网络传播更远(即可扩展更多层数)。

然而sigmoid和tanh函数在当|z|很大的时候,梯度会很小,在依据梯度的算法中,更新在后期会变得很慢。在实际应用中,要使|z|尽可能的落在0值附近。

ReLU弥补了前两者的缺陷,当z > 0时,梯度始终为1,从而提高神经网络基于梯度算法的运算速度。然而当z < 0时,梯度一直为0,但是实际的运用中,该缺陷的影响不是很大。

Leaky ReLU保证在z < 0的时候,梯度仍然不为0。

注:Leaky Relu = max(0.01x, x)

在选择激活函数的时候,如果在不知道该选什么的时候就选择ReLU,当然也没有固定答案,要依据实际问题在交叉验证集合中进行验证分析。

5. 神经网络的梯度下降法

以本节中的浅层神经网络为例,我们给出神经网络的梯度下降法的公式。参数:W[1],b[1],W[2],b[2]W[1],b[1],W[2],b[2];

输入层特征向量个数:nx=n[0]nx=n[0];

隐藏层神经元个数:n[1]n[1];

输出层神经元个数:n[2]=1n[2]=1;

W[1]W[1]的维度为(n[1],n[0])(n[1],n[0]),b[1]b[1]的维度为(n[1],1)(n[1],1);

W[2]W[2]的维度为(n[2],n[1])(n[2],n[1]),b[2]b[2]的维度为(n[2],1)(n[2],1);

下面为该例子的神经网络反向梯度下降公式(左)和其代码向量化(右)

6. 随机初始化

如果在初始时,两个隐藏神经元的参数设置为相同的大小,那么两个隐藏神经元对输出单元的影响也是相同的,通过反向梯度下降去进行计算的时候,会得到同样的梯度大小,所以在经过多次迭代后,两个隐藏层单位仍然是对称的。无论设置多少个隐藏单元,其最终的影响都是相同的,那么多个隐藏神经元就没有了意义。在初始化的时候,W参数要进行随机初始化,b则不存在对称性的问题它可以设置为0。

以2个输入,2个隐藏神经元为例:

W = np.random.rand((2,2))* 0.01 b = np.zero((2,1))

这里我们将W的值乘以0.01是为了尽可能使得权重W初始化为较小的值,这是因为如果使用sigmoid函数或者tanh函数作为激活函数时,W比较小,则Z=WX+bZ=WX+b所得的值也比较小,处在0的附近,0点区域的附近梯度较大,能够大大提高算法的更新速度。而如果W设置的太大的话,得到的梯度较小,训练过程因此会变得很慢。

ReLU和Leaky ReLU作为激活函数时,不存在这种问题,因为在大于0的时候,梯度均为1。

注:参考补充自:

https://blog.csdn.net/koala_tree/article/details/78059952

相关文章推荐

- 吴恩达Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(1-4)-- 深层神经网络(转载)

- 吴恩达Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(1-2)-- 神经网络基础

- 深层神经网络 --DeepLearning.ai 学习笔记(1-4)

- 吴恩达Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(1-4)-- 深层神经网络

- Deeplearning.ai学习笔记-神经网络和深度学习(一)

- 神经网络基础--DeepLearning.ai 学习笔记(1-2)

- Coursera deeplearning.ai 深度学习笔记1-4-Deep Neural Networks-深度神经网络原理推导与代码实现

- Deeplearning.ai学习笔记-改善深层神经网络(一)

- Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(1-2)-- 神经网络基础

- 改善深层神经网络:超参数调试、正则化以及优化-- DeepLearning.ai 学习笔记(2-1)

- 吴恩达Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(5-1)-- 循环神经网络

- 吴恩达Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(1-2)-- 神经网络基础

- 吴恩达Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(1-2)-- 神经网络基础(转载)

- Coursera深度学习课程DeepLearning.ai 提炼笔记(1-3)-- 浅层神经网络

- 吴恩达Coursera深度学习课程 DeepLearning.ai 提炼笔记(1-3)-- 浅层神经网络(转载)

- Deeplearning.ai学习笔记-改善深层神经网络(二)-降低方差

- Coursera deeplearning.ai 深度学习笔记2-1-Practical aspects of deep learning-神经网络实际问题分析(初始化&正则化&训练效率)与代码实现

- 【deeplearning.ai-神经网络和深度学习】第一周答案

- [DeeplearningAI笔记]神经网络与深度学习3.2_3.11(激活函数)浅层神经网络

- DeepLearning.ai学习笔记(二)改善深层神经网络:超参数调试、正则化以及优化--week3 超参数调试、Batch正则化和程序框架